岩瀬産直部会は、毎月第2・第4日曜日にJA岩瀬支店駐車場にて「朝市」を開いております。

「朝市」では軽トラの荷台に部会員が持ち寄った、とれたての新鮮野菜が並びます。

| 岩瀬産直部会「朝市」 |

| 開 催 日 /毎月第2・第4日曜日 |

| 営業時間 /午前9時~午前11時まで |

| 場 所 /JA北つくば岩瀬支店駐車場 桜川市岩瀬1911-1 |

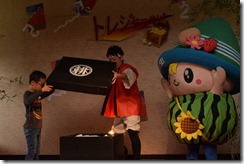

明野支店は10月24日、ふれあいイベント「トレジャーハンター2」を開きました。イベントは昨年に続き2回目の開催で、32組96人の親子が参加しました。

トレジャーハンターは「桃太郎と穴の開いた石盤」と題し、支店内に桃、鬼、猿、犬、雉の5つの部屋を設けました。それぞれの部屋でアトラクションに挑戦し、クリアごとに暗号を解くヒントを手に入れ、5つのヒントをもとに支店内に隠された宝箱を見つけるイベント。企画や準備、ディスプレイの作成や配置などすべて職員らが行いました。アトラクションは食に対する関心を深めてもらおうと、野菜を使ったビンゴゲームやテーブルマナーのクイズ、料理のレシピカードを探すゲームなどを用意。親子で相談しながらすべてのアトラクションをクリアし、見事お菓子の入った宝箱を探し当てました。イベント終了後は、地元の新米を使ったおにぎりや豚汁が振る舞われ家族で和やかに食事を楽しみました。

古橋裕明支店長は「今回も職員全員が協力しイベントを盛り上げることができた。参加者からも好評なので、毎年恒例のイベントにしていきたい」と意気込みを語りました。

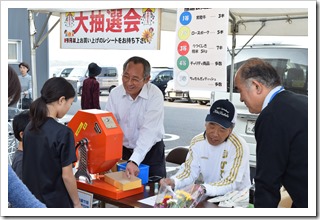

JAファーマーズマーケット「きらいち」筑西店は10月24日から25日にかけて、オープン4周年を記念して感謝祭を開きました。生産者が安全・安心を心掛け栽培した新鮮野菜や果物、加工品などを全品10%引きでの特別価格で提供したほか、野菜や果物が当たる抽選会も開きました。また、ミカンやタマネギなどの詰め放題や豚汁の無料サービスも行われ人気を集めていました。

JAファーマーズマーケット「きらいち」筑西店は10月24日から25日にかけて、オープン4周年を記念して感謝祭を開きました。生産者が安全・安心を心掛け栽培した新鮮野菜や果物、加工品などを全品10%引きでの特別価格で提供したほか、野菜や果物が当たる抽選会も開きました。また、ミカンやタマネギなどの詰め放題や豚汁の無料サービスも行われ人気を集めていました。

同店は、地域農業の振興と生産者・消費者の交流、農業情報の発信基地として平成23年10月にオープン。「消費者とのふれあい・共感・感動」をコンセプトに旬の新鮮な野菜や果物、加工品などを地域の消費者に提供しています。

第10回「JA北つくば女性部パークゴルフ大会」

桜川市民祭

小学校の稲刈りに女性部も協力

記録的な豪雨で甚大な被害を受けた常総市で、JA北つくば職員はボランティア活動に参加しています。

支援活動は炊き出し用の食材や女性部による支援物資の提供、被災直後から行うJA常総ひかり施設の復旧と並行し、地域住民や組合員宅にも支援対象を広げ、片付け作業を手伝っています。9月のシルバーウィーク中には、地元のJA常総ひかりを中心にJA県中央会や連合会、県内22のJA職員など延べ864人が支援活動を行いました。

常総市では今回の豪雨による水害で、住居の損壊状況は床上、床下合わせて約1万1千戸と推定されます。また、市内の田畑の4分の1が浸水し、収穫時期を迎えていた米の被害は約13億円にのぼり農業被害も深刻です。

一日も早い常総市の復旧を願い当JAは支援活動を続けていきます。

真壁支店は8月23日、ふれあいイベント「JAで夏休み親子体験教室」を開きました。このイベントは、子供たちに夏休みの宿題の教材として活用してもらおうと職員らが企画しました。同支店管内の小学生1年生から3年生を対象に参加を呼び掛け20組48人の親子が来店。

体験教室は手延べうどんと巻きずしを作りました。手延べうどん教室では(有)新井製麺の新井一江社長を講師として招き、うどんやそばの歴史や種類などの説明をした後、うどんの作り方を体験。麺を八の字に2本の棒に巻きつけ、うどんを伸ばす作業を行いました。子どもたちは「こんなに伸びた」「すごく楽しい。早く食べたい」などと話し笑顔で作業を進めました。

巻きずし教室は、真壁女性部の潮田栄子部長と部員、JA職員らが講師となり、丁寧に参加者らに作り方を教えてまわり全員が完成させました。巻きずしは切ると桃の花の形になるデコレーション巻きずしで、模様を見た参加者からは「かわいい」「すごい」と歓声が上がりました。

JA北つくばでは認知症サポーターの全職員取得を目指しています。認知症の高齢者が急増するなか、地域に密着したJA事業を展開するために認知症サポーターの養成を図ることを目的に研修会を開き、現在352人の職員が認知症サポーターとなりました。

誰もが認知症についての正しい知識をもち、認知症の人や家族を支える手だてを知っていれば「尊厳ある暮らし」を守ることができます。認知症サポーターとして、安心して暮らせるまちづくりにJA北つくばも貢献していきます。

JAは8月1日、水戸市のケーズデンキスタジアムで農畜産物のPR販売を行いました。当JAではサッカーJ2「水戸ホーリーホック」と連携し、管内で生産される農畜産物の販売促進を目的に、4年前からのホームゲーム時に出店しています。時期に合わせてこだまスイカやトウモロコシなど管内の農産物を販売し、水戸サポーターや他県から応援にくる相手チームのサポーターにPRしています。

夏日となった同日は、キュウリやトマトなどの夏野菜とローズポーク焼き、出荷が始まった同JA特産の「幸水」梨をカットして販売。みずみずしく水分補給にもなる梨は好評で、販売ブース前には多くのサポーターが並びました。

梨を試食した対戦チームの金沢サポーターは「すごく甘くて美味しい。熱中症予防にたくさん食べて応援したい」と話しました。

延山正営農経済部長は「北つくばの農産物を楽しみに来てくれる顔なじみのサポーターも年々増えてきている。ホーリーホックのJ1昇格を願って、今後も応援と農畜産物のPRを続けていきたい」と意気込みを語りました。

筑西市の特産品である梨の出荷を前に、JA北つくば関城梨選果場部会は7月27日、関城梨共同選果場で「幸水」梨の目揃え会を開きました。収穫作業をする生産者と家族ら約70人が参加し、出荷規格の確認と色合わせを行い規格の統一を図りました。

菊地忠部会長は「暑い日中に収穫すると梨も熱くなっていて傷みも早い。早朝の収穫を心掛け高品質な梨を消費者に届けよう」と部会員らに呼び掛けました。

今年度は4月の開花時期に降雪や降霜の被害を受け生育が心配されましたが、その後は高い気温と適度な雨により果実肥大は良好で大玉出荷が期待されます。また、黒星病の発生は多かったものの、部会員らの徹底した情報伝達と防除作業で感染の拡大を防ぎました。

25日には同市で出荷協議会を開きました。市場やJA全農の担当者から市場情勢や産地情勢の報告を受けた後、出荷販売計画や活動計画などを確認。市場担当者は「他産地や他の果実類も全体的に前進傾向にある。8月上旬にピークが重なると予想されるので、選果選別を徹底し、売り場を確保してもらいたい」と強調しました。

同部会では60人が約40㌶で栽培。「幸水」梨の出荷は29日から始まり、「豊水」「あきづき」「新高」と品種をリレーし、今年度は出荷数量7万1千ケース(1ケース10キロ)、販売金額2億2千万円を目指します。

アスター生産量が日本一を誇る花き部会アスター部は7月24日、西部営農経済センターでアスターの目揃え会を開きました。生産者、市場担当者、行政、JA担当者ら30人が参加。8月の盆需要期に備え、出荷規格や等級、切り前などを確認し、品質の統一を図りました。

後上和彦部長は「お盆に向けて品物が揃うように規格統一を徹底し、産地として信頼を高めるため良いアスターを出荷していこう」と呼び掛けました。

目揃え会では、サンプルのアスターを市場担当者やJA担当者がつぼみの大きさを見ながら品種にあった適正な切り前を説明。消費者のニーズに対応した切り前や下葉処理をして出荷することを申し合わせました。市場担当者は「消費者が見たときに好印象となる調整作業をしてもらい、北つくばらしい大輪でボリュームのあるアスターを出荷してもらいたい」と話しました。

同部では29人が約5ヘクタールでアスターを栽培。連作障害が発生しやすいアスターを、畑を移動しながら輪作体系を利用した土づくりで、露地野菜などとの複合経営を図っています。今年度の出荷は6月下旬から始まり、8月末までに約50万本の出荷を目指します。

下館女性部は7月11日、茨城県花貫渓谷にハイキングに行ってきました。

下館フレッシュミズは7月16日、「きらいち」筑西店で料理講習と役員会を開きました。

当JAでは、昨年からJAのファンづくりと地域活性化を目的に、各支店の職員がアイデアを出し合い、季節や地域の特徴に合わせてイベントなどを実施する「ふれあいイベント」を実施しています。

岩瀬支店では、「七夕イベント」を企画。支店内にササを飾り、七夕の7日には窓口の女性職員が、浴衣姿で対応しました。来店者からは「七夕らしい雰囲気がすてき」「浴衣は見ているだけで涼しくなる」との声もあり、好評でした。イベントは月1回、職員が組合員宅を訪問する「ふれあいデー」を利用し、6月に短冊を配布。支店フロアにササを置き、組合員から預かったり窓口で書いてもらった短冊を飾り付け、来店者の目を楽しませていました。

同支店では今後もハロウィンやクリスマスなどの行事に合わせてイベントを企画しています。

大和支店(木村幹雄支店長)と大和女性部(千勝真知子部長)は6月15日、ふれあいイベント「おもてなしデー」を開きました。このイベントは年金受給日に合わせ行われ、支店の窓口に訪れたお客様におはぎと、新茶のサービスでおもてなしするもの。おはぎは女性部が作り、お茶はハラダ製茶の担当者が新茶の美味しさを伝えました。

おもてなしを受けた人からは「おはぎもお茶もとてもおいしかった」「このイベントを定期的に続けて欲しい」など次回要望の声も多く大好評でした。

JAは6月15日から16日にかけて筑西市の営農経済センターで「認知症サポーター養成研修会」を開きました。認知症の高齢者が急増するなか、地域に密着したJA事業を展開するために認知症サポーターの養成を図ることが目的です。研修会は今年で2回目。前回は窓口・渉外担当者を対象に開き、今回は一般職員を中心に210人が認知症サポーターとなりました。

研修会は、JA茨城県厚生連の笠倉英行保健医療推進課長を講師として招きました。笠倉課長は「認知症サポーターとなって、認知症の人を優しく見守り、その人たちが安心して生活できる地域社会を作ってもらいたい」と呼び掛け、参加者らは認知症の人の特徴や接し方などを学びました。また、グループディスカッションでは認知症の人が窓口に訪れ、貯金の払い戻しやATMの操作などで困っている場合、どのように対応すればよいか参加者同士で話し合いました。研修会終了後、参加者は認知症サポーターの証であるオレンジリングを受け取りました。

JA北つくば広報担当者が平成27年5月30日に福島県の帰宅困難地域を訪れた際のレポートを掲載します。

平成27年5月30日に福島県の国道6号線を北上して南相馬市へ向かう途中、帰宅困難区域となっている福島第一原子力発電所付近を見てきました。

福島第一原発の事故が起こって、周辺の町がゴーストタウンになっています。特に帰宅困難区域となっている地域の被害は甚大で、住民の帰還の目処も立ちません。ニュースや新聞ではあまり報道されなくなり、原発問題は終息されているように錯覚してしまいますが、実際に自分の目で見てみると深刻な状況は続いていると実感しました。

開通している国道6号線。福島第一原子力発電所に近づくにつれ、一般車両の交通は少なくなり工事車両や警察・消防車両が目立ちはじめます。

前を運転するダンプの荷台には除染作業ででた廃棄物が乗っています。

富岡町の北部からは帰宅困難区域となっていて国道6号は交通規制されています。

帰宅困難区域内は右折左折もできず、すべての交差点にバリケードが設置されています。

原発は6号線からは見えません。作業中のクレーンだけが見えました。

何かの調査でしょうか。所々で見かけました。

放射線量が表示されています。

富岡町の一部はゴーストタウン化しています。家屋が津波の被害を受けていますが、帰宅困難地域なので修復もできず、震災時のままとなっています。

4年が経った今でも、時間が止まっているよう。震災時の風景のままです。

線路とプラットホームだけが残る富岡駅。再開通するのはいつになるのか…

プラットホームの奥には黒い袋が積まれています。除染作業で出た廃棄物でしょうか。

火気厳禁ということなので、手を合わせることしかできませんでした。

飼い犬なのか野生化した犬なのかはわかりませんが、走り回っていました。

閉校している中学校。校庭も荒れています。

本来ならば美しい田園風景が広がっていたはずの水田地域。草が生い茂っています。

南相馬市小高区は日中の一時帰宅が許可されています。除染作業が行われています。

除染作業で生まれた廃棄物が路上に置かれています。

人は原子力という大きな力を手に入れ豊かな生活を手にしました。しかし、事故が起こり大切な日常を失った人たちがいることも事実です。

真壁促成部会は6月5日、桜川市立谷貝小学校でこだまスイカの試食会を開きました。大塚康史部会長、藤田益弘副部会長、JA担当者ら3人が参加し、同小の児童約90人とこだまスイカの味を楽しみました。同部会は特産のこだまスイカの歴史や美味しさを子供たちに伝えようと毎年、地元の小学校を訪れ普及活動をしています

大塚部会長はあいさつで「皆さんの住んでいる地域は、日本一のこだまスイカの産地。将来、都会や海外で活躍する人もいると思うが、多くの人に故郷の特産物の美味しさを伝えて自慢してほしい」と児童に呼び掛けました。

試食会は校庭で体を使ったゲームを楽しんだ後に行われ、汗を流した児童らは一斉にこだまスイカにかぶりつき、「すごく甘い」「何個でも食べられる」などと話しながら地元の味を満喫しました。

児童の代表者は大塚部会長らに「私はこだまスイカが大好きです。これからも美味しいスイカを研究して様々な人に届けて下さい」と感謝の言葉を贈りました。

結城園芸部会キャベツ部は6月4日、結城市の江川多目的集会施設で春キャベツの目揃え会を開きました。生産者、JA、行政、市場関係者ら約30人が参加。春キャベツは2月に続いた低温の影響で序盤は生育が遅れましたが、その後は天候にも恵まれ順調に回復。品質も良好で販売単価も安定しています。

目揃え会ではJA全農茨城の担当者が市場情勢を詳しく説明し、市場6社の担当者がサンプルを用いて形状や量目などの出荷規格を確認しました。選果選別と適期収穫の徹底、外葉は1.5枚から2枚を残し出荷することなどを申し合わせました。市場担当者は「梅雨に入り雨が増えることから泥や水をしっかりと落とし品質管理に努めてほしい」と強調しました。

須藤廣之部長は「販売環境や生育状況も良い状態なので、今後も部員全員で規格を守り有利販売につなげていきたい」と意気込みを語りました。

同部は33人が約22ヘクタールで春キャベツを栽培。青臭さがなく食味が良い「初恋」が主力品種で結城ブランド「ゆうきくんキャベツ」として出荷します。出荷は7月中旬まで続き今年度は10万4千ケース(1ケース10キロ)の出荷を見込みます。

JA管内の桜川市で収穫された農産物のPRと販路拡大の協力を要望しようと真壁町促成部会(大塚康史部会長)と園芸部会(潮田新正部会長)は6月3日、桜川市役所を訪問しました。部会員とJA担当者ら10人が訪問し、両部会長は地元で収穫した新鮮なこだまスイカ、ネギ、トマトなどの手に取り、商品PRと販売方法の工夫点などを大塚秀喜市長に説明しました。

大塚部会長は「多様化する市場や消費者のニーズに応えるために、梱包や包装方法を工夫しながら農産物の付加価値を高めている」と話し、市長は「桜川市の農業発展のために積極的に農産物をPRし、地産地消にも取り組んでいく」と激励しました。

また、規格外となり出荷ができない農産物に対しての販売方法や地産地消のアイデアなどが話し合われ、市長は「農家の所得向上に繋げられるように市とJAが協力しながら対策に取り組んでいく」と意気込みを語りました。

県内でも最大の麦の生産量を誇る当JAは5月29日、筑西市のJA大田低温倉庫で2015年産麦の初検査をしました。管内では生産者約280人が大麦約1150ヘクタールと小麦約1500ヘクタールを作付けています。昨年は長雨の影響で麦が穂についたまま発芽する「穂発芽」が発生し大きな被害を受けましたが、今年は天候に恵まれ順調に生育が進み品質も良好です。

検査はJAの農産物検査員17人が参加し、同市内で収穫された「カシマゴール」と「ミカモゴールデン」のサンプルを品質や被害粒などを確認しながら厳正に見極めました。被害粒の割合や形質を見比べ、等級の境目を確認し等級の統一を図りました。

講評したJA全農いばらき技術顧問の小圷光久さんは「全体的に品質が良いので検査がスムーズにできると思うが、検査が甘くならないよう定期的に目合わせをしてほしい」と検査員らに呼び掛けました。昨年、農産物検査員となり初めて麦の検査をする下館南支店の安達保之さんは「先輩検査員のアドバイスをよく聞き、相談しながら適正で公平な検査を心掛け、生産者に信頼される検査員になりたい」と意気込みを語りました。

JA北つくば管内の結城市立絹川小学校と上山川小学校の5年生72人が5月28日、絹川小学校近くの水田で田植えに挑戦しました。

田植え体験は結城普通作部会が企画し、子供たちに体験を通じて、食に関する知識や農業理解を深めてもらおうと毎年開いています。小嶋啓明部会長から苗の持ち方や植え方などの説明を受けた後、児童は厚手の靴下を履いたまま、田んぼに足を踏み入れました。

児童らは、「土の感触が気持ちいい」「足が抜けない」などと歓声を上げ、泥に足を取られながらも27アールの田んぼにコシヒカリを植え付けました。「泥だらけになってしまったけど、すごく楽しかった」と児童は笑顔で感想を話してくれました。

絹川小学校の菊池哲也校長は「実際に田植えを体験できることは貴重な経験。主食である米の栽培過程を知ることで食に対しての関心も深まる」と意義を強調しました。

作業後児童らには、JA結城地区女性部が地場産食材で作ったカレーライスや新鮮なトマト、キュウリなどが振る舞われ地元の味を満喫しました。10月上旬には稲刈りを体験し、新米の味を楽しむ予定です。

JA全農は5月24日、北つくば明野支店管内で「JA全農親子農業体験ツアー」を開きました。天候にも恵まれ、首都圏の親子ら12組34人が参加。日頃農業と親しむ機会のない都会に住む親子に農業体験を通じて農家との交流を深め、食や農業の大切さを考えていただこうと毎年実施しています。

明野支店に到着した一行を出迎えた國府田利夫組合長は「今日は農業体験を楽しみながらJA北つくば特産の野菜や果物を満喫してください」と歓迎しました。

その後支店近くの畑へ移動し、各班に分かれJA明野青年部員のアドバイスを受けながら、エダマメやトウモロコシの種まきと、花のアスターの苗植えを体験しました。

東京都台東区から参加した親子は「子供たちが自然を体験できるツアーなので毎年参加しています。私はビールが好きなのでエダマメの豊作を一番に願っています」と笑顔で話していました。

今後の苗の管理や除草作業は同青年部員らが手掛け、8月上旬に収穫体験を予定しています。

農業体験で汗を流した参加者は、地元の野菜やお肉を使ったバーベキューや旬を迎えたこだまスイカの味を満喫。午後にはもちつき体験やイチゴ狩り、「きらいち」筑西店で買い物を楽しみました。

「次代につなぐ地域農業・地域協同の実践運動」3ヵ年計画新体制で総仕上げへ

JA北つくばは4月19日、筑西市生涯学習センター「ペアーノ」で平成27年度(第22回)通常総代会を開きました。各地区の総代661名(うち書面議決299名)が出席しました。

総代会で藤田恒雄組合長は、当JAの取組みが今年2月に、JA全中が開く地域営農ビジョン大賞で大賞を受賞したことを報告するとともに、「販売努力を続けた買取米制度や、飼料米の促進、JAとJA北つくばアグリファーム(株)が一体となった農業経営が全国的にも高く評価された。3ヵ年計画の総仕上げとなる今年度は、人材教育に引き続き取組み、JAの自己改革、県西JA合併への協議を進めていきたい」とあいさつしました。

議案審議では、結城地区の小嶋啓明総代を議長に選出し、執行部より提出された11議案を慎重に審議。平成26年度の事業報告や3ヵ年計画の最終年次となる平成27年度の事業計画を原案通り可決し、あわせて「TPP(環太平洋連携協定)交渉における国会決議の遵守を求める特別決議」「JAグループ茨城の自己改革に関する特別決議」を採択しました。なお、任期満了に伴い第9号議案「役員の選任」では、女性2名を含む理事33名、監事6名が選任されました。

また、5名の生産者が営農振興功労表彰を受賞、4名に対し藤田組合長より感謝状と記念品が手渡されました。